前回に引き続き、ポーンの扱い方に関しての記事になります。前回は一つのポーンに対しての機能や弱さについて説明しましたが、今回はポーンの形、構造の話になります。

弱いポーン、弱いポーン構造

前回の記事でも弱いポーンとは何かについて扱いましたが、あくまでも一つのポーンの弱さに着目しました。今回は弱いポーンを含んだポーン構造に注目したいと思います。

大前提としては、以下で説明するような構造は駒の交換(主にポーン)によって生じていると考えてください。そりゃただでポーン取られてこの構造になってしまっては、悪いに決まってます。

アイソレイテッド(孤立)ポーン

Isolated pawn

日本語では孤立ポーンと呼ばれることも多いです。隣接したファイルに味方のポーンがいないポーンのことです。当然、孤立ポーンは別のポーンで守ることができないので、弱いポーンになります。

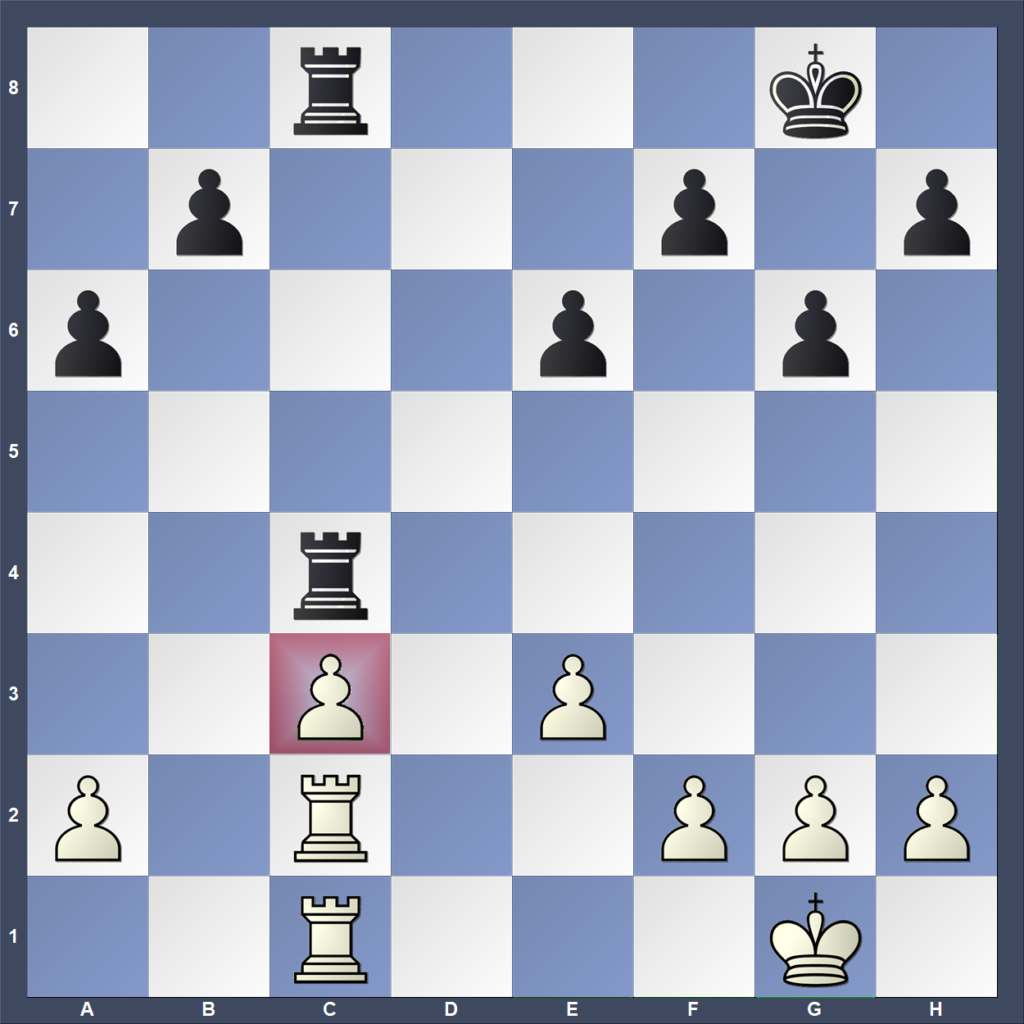

上図のc3が孤立ポーンの例です。

特にdポーンがアイソレイテッドポーンになっている場合にはアイソレイテッドクイーンズポーン(IQP)と呼ばれます。多くの序盤で現れる形であるため、特別な名称が付いています。

一つ意識しておくこととしては、このようなポーン構造はポーンの交換によって成り立っているので、同じファイル、隣接するファイルの3つのファイルに、相手のポーンも1つしかないはずです。上図のポジションでも、d4のポーンに対して、黒のポーンはcからeファイルにe6のポーンしか存在しません。

孤立ポーンに対峙する側の考え方

孤立ポーンは弱いとだけ考えていると痛い目を見ます。対峙する際の考え方が二つあります。

ポーンの前のマスを抑える

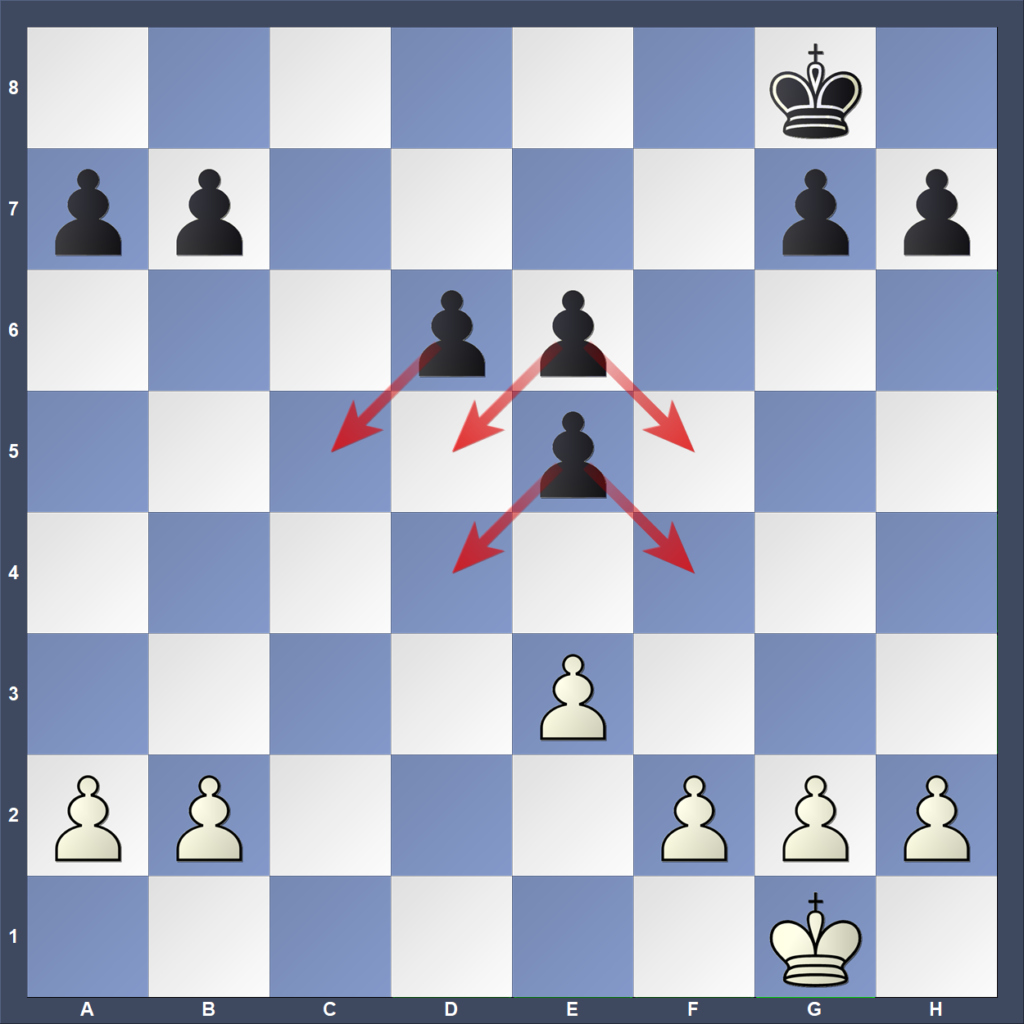

孤立ポーンを持った側の一つの手筋としては、ポーンを突くというアイデアがあります。これにより、弱い孤立ポーンの交換(解消という言い方もします)につながったり、突いた瞬間に生じる相手陣の隙にタクティクスが生じたりします。

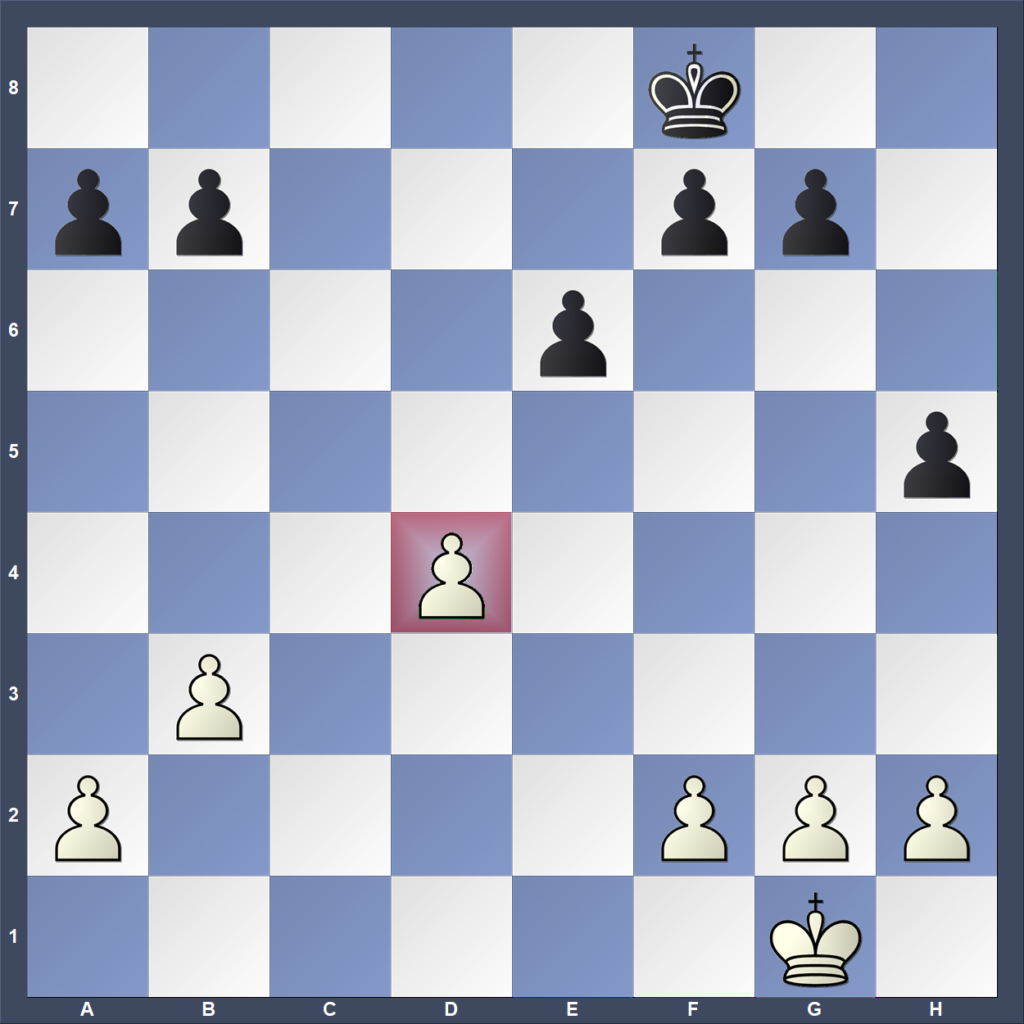

上図のポジションでは黒はe4と突き、次のe3を狙っています。e3を突かれてしまうと、黒に弱いポーンを解消された上に、白のキングのポジションが弱まります。

これを防ぐためには、孤立ポーンの前のマス(前回やったようにこのマスも弱いマスです)にピースを配置し、弱い孤立ポーンを固定します。

上図の局面ではd5のポーンが孤立ポーンになっており、白はd4にナイトを配置して、弱いポーンを固定しています。ポーンを固定しておいて、他のピースの配置を改善し、最終的にそのポーンを取るというのが典型的な考え方です。

ピースを交換する

ピースがたくさんある場合には、孤立ポーンを持っている側に攻撃のチャンスがあり、孤立ポーンの弱さを補償することができます。しかし、駒交換を進めれば孤立ポーン側の攻撃チャンスが減り、孤立ポーンの弱点が際立つようになります。

孤立ポーンを持っている側の考え方

孤立ポーンを持っている側としても二つの考え方があります。

ピースをアクティブに使える

孤立ポーンを持っている側は基本的にピースが配置しやすくなります。

ポーンがないことで、そもそもポーンがいるはずの位置にピースを配置することが可能ですし、ピースの展開をポーンで阻害されることも少なくなります。

また、ポーンがないということは(セミ)オープンファイルなので、ルークを使いやすくなりますし、ビショップの斜めのラインもポーンによって遮られにくくなります。

以上のことを活かして、相手を攻めるのが孤立ポーン側の考え方になります。

上図を見れば、使えるマス、ダイアゴナル、オープンファイルが分かると思います。いずれもポーンがいないことで生じている、あるいは使いやすくなっています。

ピースのアクティビティを活かすわけですから、当然駒交換はなるべく避ける必要があります。

パスポーンになる可能性も?

同じファイル、隣接するファイルに一つしか相手のポーンがないので、パスポーンになる可能性があるのも一つの特徴です。一般論は難しいのですが、ポーンを突く、交換すると相手が不利になる(ことがある)ので相手が放置、もう1個突いてパスポーンにということが、割とよくあります。

ハンギングポーン

Hanging pawns

隣り合った二つのポーンで、その二つのポーンの両側の隣接するファイルに味方のポーンがいない構造のことをハンギングポーンと呼びます。

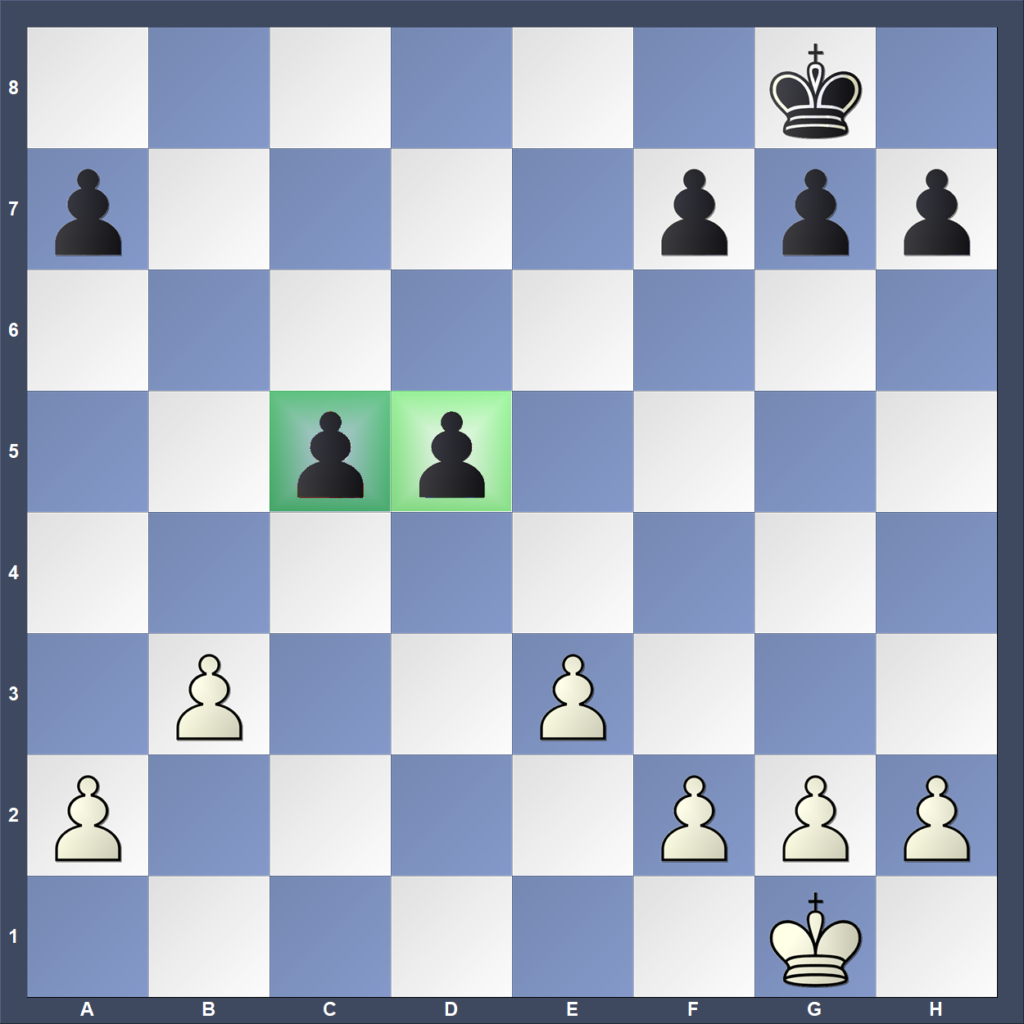

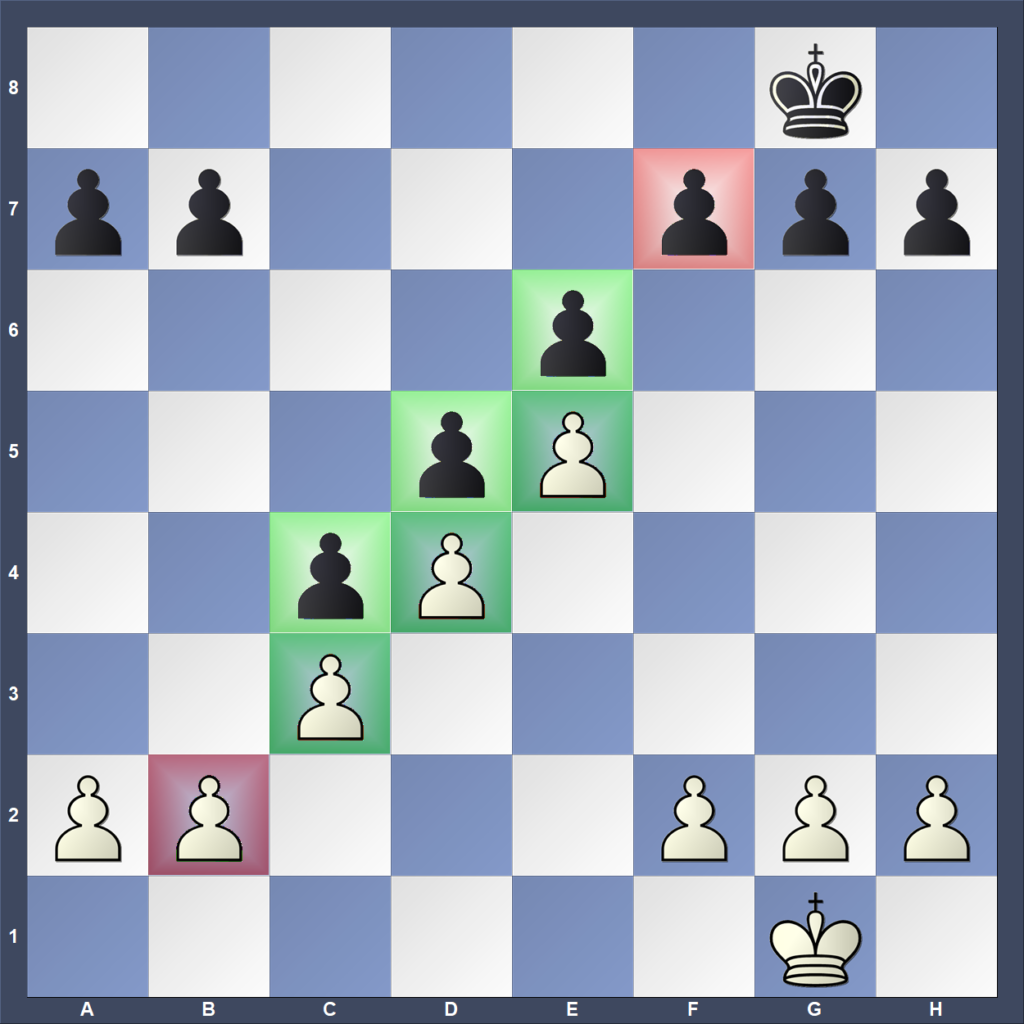

上図のc5とd5の黒ポーンがハンギングポーンです。

ポイントになるのは、ハンギングポーンは片方のポーンを進めることで、片方がもう片方のポーンを守ることができるが、そうすると後述するバックワードポーンに近い形になるということです。つまり、現時点では必ずしも弱い構造ではないが、ポーンを進めると弱い構造になる可能性が高いポーン構造なのです。

基本は孤立ポーンと似た考え方

ハンギングポーンの扱い方・対処の仕方は孤立ポーンと似ています。

ハンギングポーンを持っている側はピースをアクティブに使い、相手を攻めます。

対処する側は弱いポーンの前にピースを配置したうえで局面の安定化を目指します。

ハンギングポーンの扱いの難しさ

ハンギングポーンは孤立ポーンと比べて扱いが難しい面があります。

ポーンによる支配が効くことも

ハンギングポーンを対処する際に、二つのポーンによって抑えられているマスの対処が難しい場合があります。孤立ポーンでは2マスですが、ハンギングポーンは4つのマスを支配できます。特にポーンを自陣にどんどん進められてしまうと、ピースの配置が乱されてしまいます。

また、ハンギングポーンは孤立ポーンよりもさらにパスポーンになる可能性が高いこともポイントだと思います。上のポジションで、黒がc4と突き、白がbxc4と取り返せば、それだけでパスポーンが生じます。

弱いポーンの解消が難しい

ハンギングポーンにおいては、一つのポーンを交換しても弱いポーンが一つ残ってしまいます。このため、簡単には弱いポーンの解消が難しく、孤立ポーンのように交換によって局面を互角にすることが難しいです。

バックワードポーン

Backward pawn

隣接するポーンの中で、最も後方にいるポーンで、安全に進めることができないポーンをバックワードポーンと呼びます。ただし、一つ前のマスに相手ポーンがいない場合です(いる場合にはポーンチェインの一部になります)。

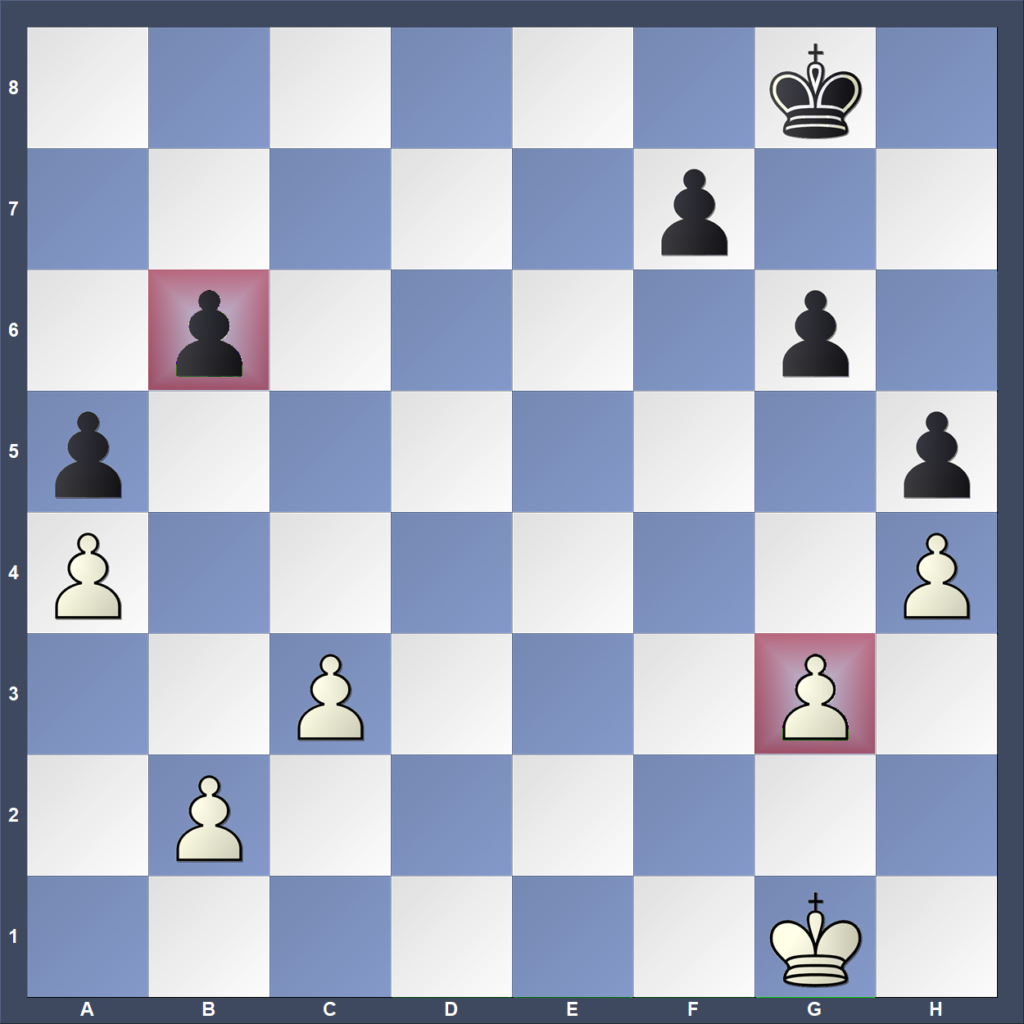

上図のb6とg3がバックワードポーンです。

バックワードポーンに対峙する側の考え方

バックワードポーンの前のマスにピースを維持する

これは孤立ポーンの場合とほぼ同じですが、弱いポーンの前のマスにピースを配置し、局面を安定化させたうえで駒交換を行います。駒交換が進むとポーンの弱さが際立ちます。

バックワードポーンを持っている側の考え方

バックワードポーンを許容する理由

バックワードポーンは弱いわけですが、ではなぜこのような構造を許容するかと言えば、ポイントが2つあります。

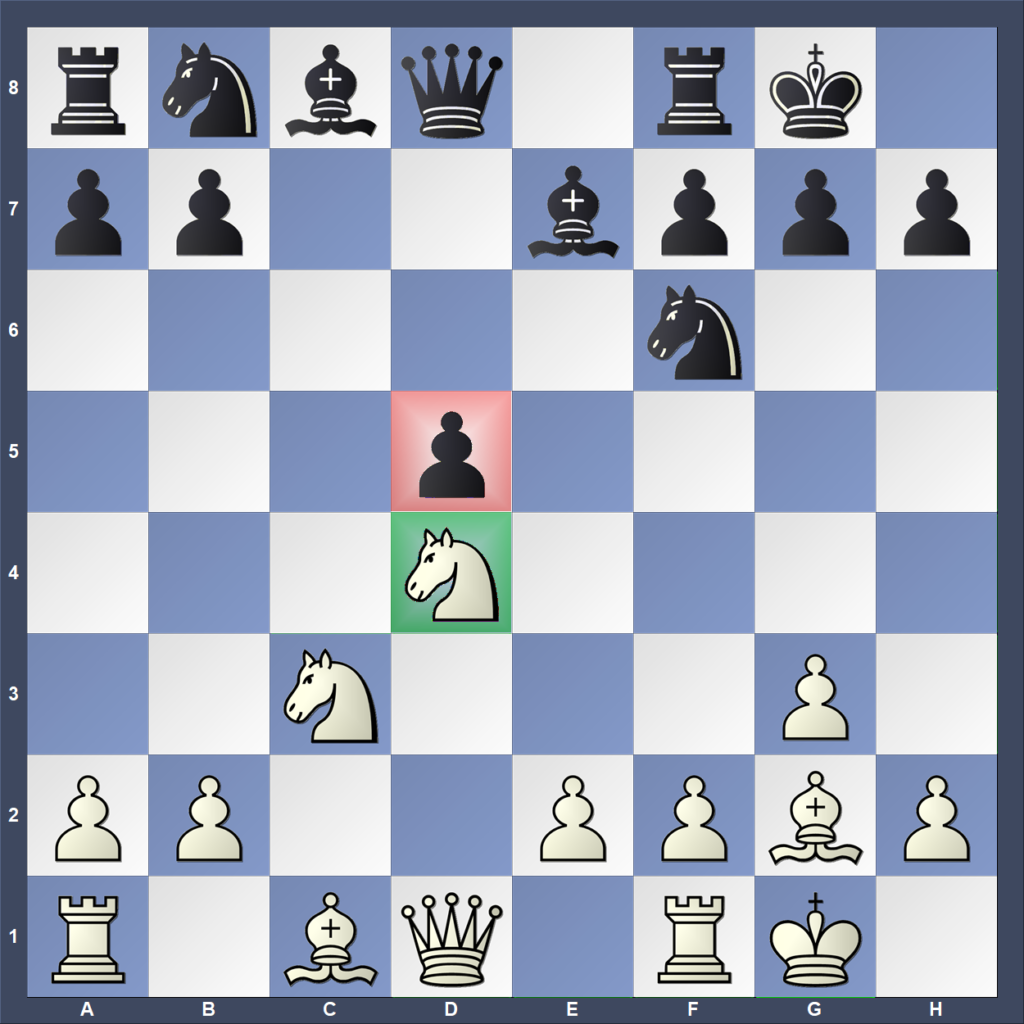

典型的な例が上図のシシリアンナイドルフの局面になります。黒はd6に明確に弱いバックワードポーンを抱えていますが、e5と突きだしたポーンによってd4とf4のマスを抑えています。また、e6のビショップはe5とポーンを突いてスペースを作ったために配置できています。

バックワードポーンを突ければ弱点が解消

また、確かにバックワードポーンは弱点なのですが、このポーンを問題なく突けてしまえば、弱点が解消された上に、局面が有利に働くことが多いです。

ダブルポーン

Doubled pawn

一つのファイルに自分の(相手の)ポーンが二つあることをダブルポーンと呼びます。片方のポーンは隣接するファイルから移動してくるのが一般的ですから、少なくとも隣接する片側のファイルのポーンがないはずです。逆側はあるかもしれませんが、弱いポーンになる可能性が高いポーン構造と言えます。

また、ダブルポーンではポーンが並んでいるので、後方側のポーンの動きが制限されることも重要な要素です。ポーンは前方のポーンを追い越すことができないので、後方側のポーンは前に進めにくくなります。

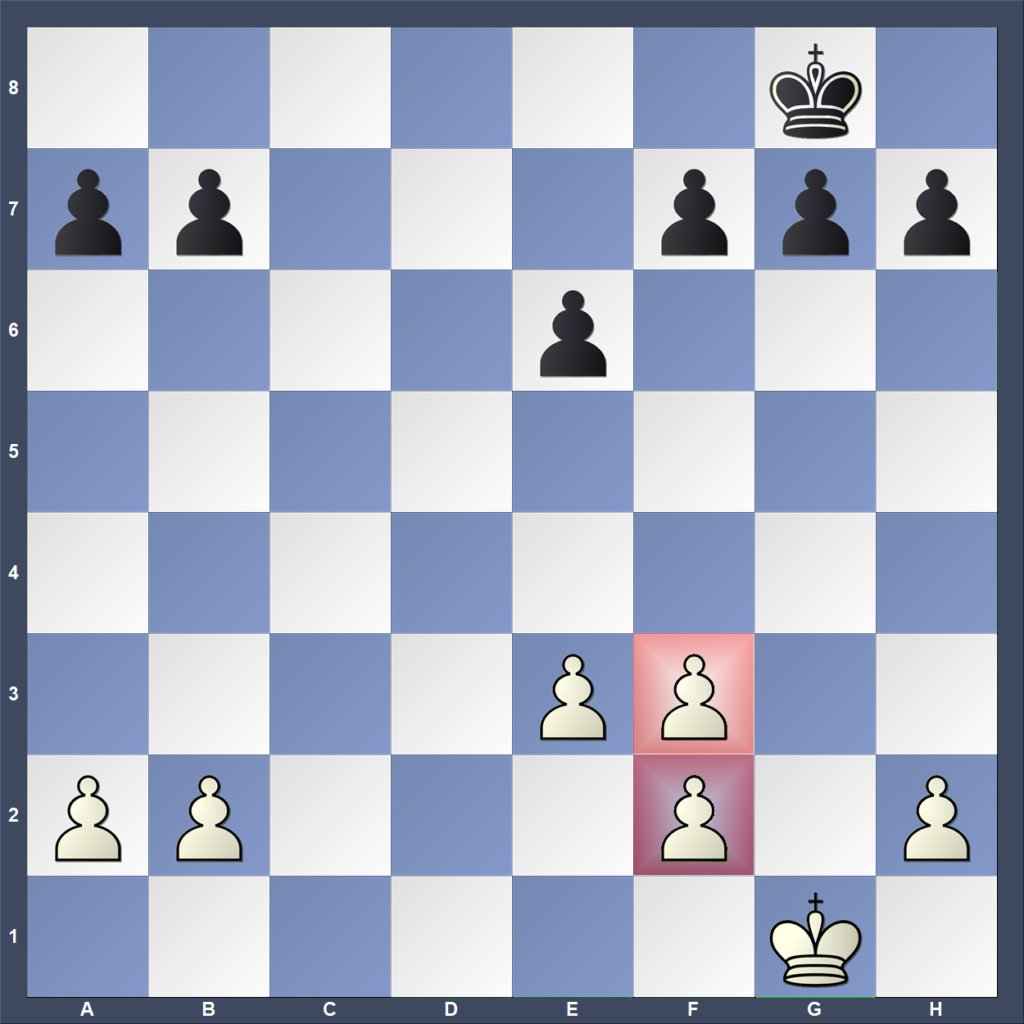

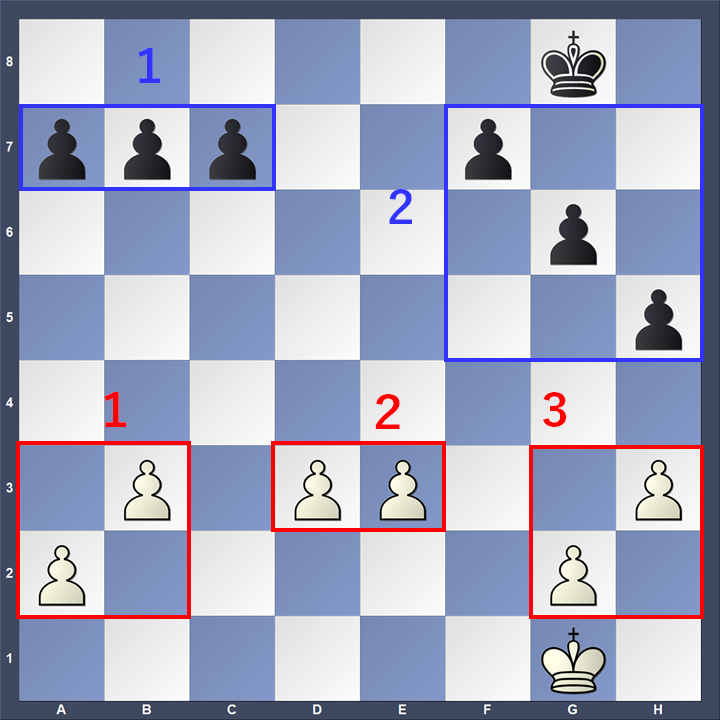

上図のf2、f3が典型的なダブルポーンの形です。

一つのファイルで支配できるマスが増える

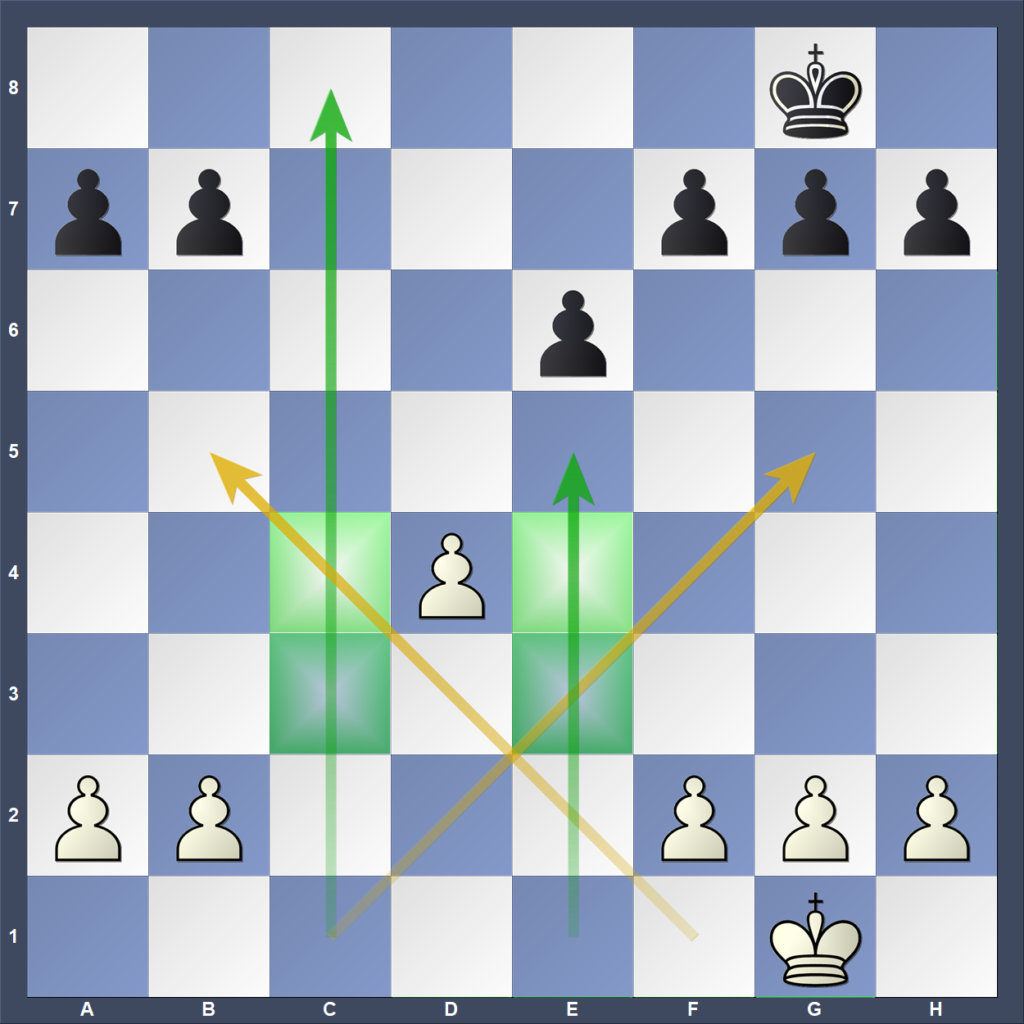

ダブルポーンを持っている側の利点としては、1つのファイルで支配できるマスの数が増えることです。ダブルポーンのないポーン構造では、1つのファイルで支配できるマスの数は最大で2つです。例えば、dファイルであれば、cファイルとeファイルマスを一つずつ2つのマスを支配することになります。

一方で、ダブルポーンは隣接するファイルの2つのマスを支配し、合計で4つのマスを支配することになります。もし、このマスを支配する利点が構造的な弱さを上回るようであれば、そのダブルポーンは有用です。

支配ってなんだっけ?となった人は前回の記事を見てください。

似たような局面ですが、左の図に比べて右の図はダブルポーンを抱えています。しかし、ダブルポーンとなったe6、e5のポーンが戦略的に重要なセンター付近のd5, d4, f5, f4のマスを抑えており、このようなダブルポーンは構造的な弱さを補償すると考えられます。

ファイルやダイアゴナルを開くことも重要

また、ダブルポーンが形成されるということはファイルやダイアゴナルが開くことでもあります。

通常意識されることが多いのは、gファイルを開き、ルークを使って相手キングを追い詰めるような戦略かと思います。しかし、特にオープニングにおいてはピース交換においてポーンで取り返すことで、ビショップが外にでる道を開くような考え方もよく知られています。

ポーンのつながりに由来する構造

上記のポーン構造は局所的な特徴に基づいていましたが、より大きな構造に対しても名前が付けられています。

ポーンチェイン

Pawn chain

ポーンチェインとはポーンが斜め前のポーンを守っている構造が複数連なっているポーン構造のことを呼びます。敵のポーンと接触しており、お互いにポーンチェインを作っている形が典型的です。

根元が弱い

このポーンチェインにおいて、もっとも敵陣深くに位置する根元のポーンが相手の弱点になります。なぜなら、ポーンは前方のポーンしか守ることができないので、最も奥側にいるポーンは他のピースでしか守れないからです。

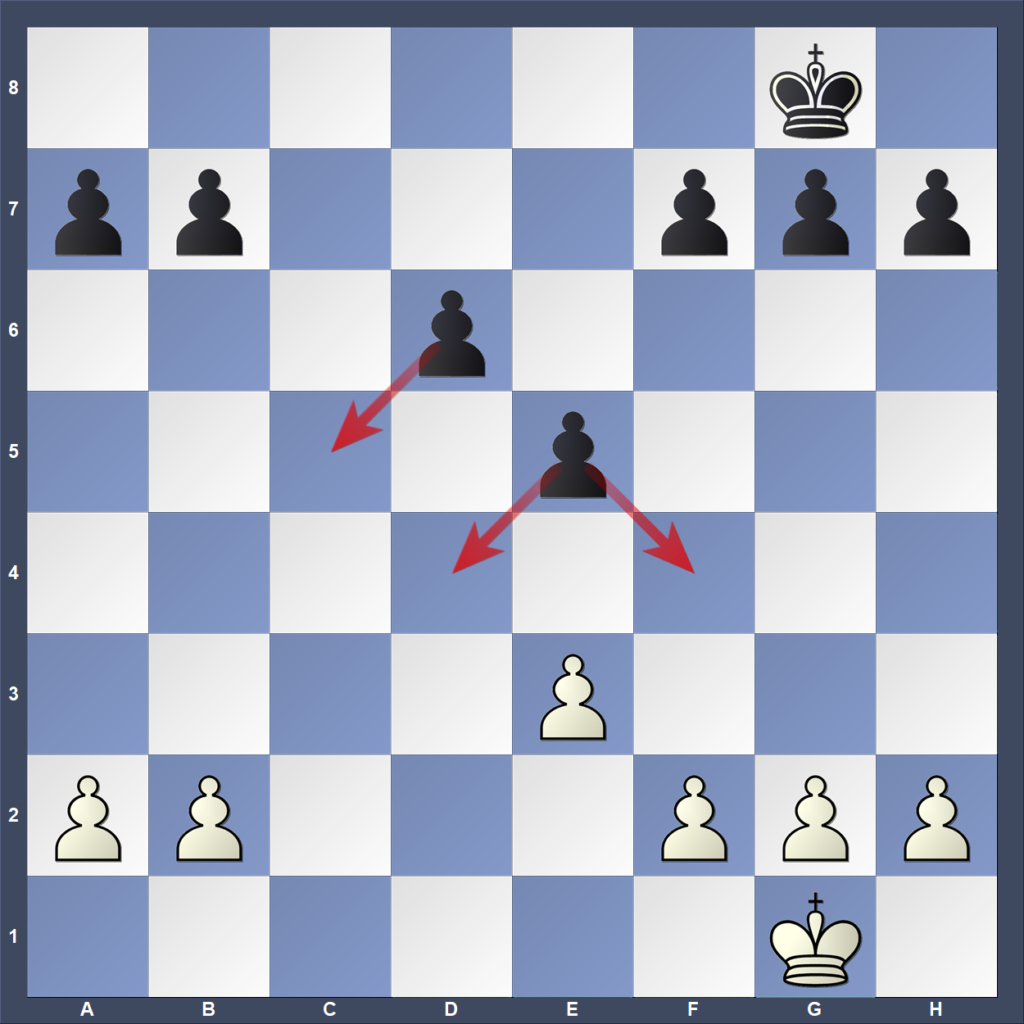

上図では、白がb2からe5まで、黒がc4からf7までポーンチェインを形成しています。赤で示したb2とf7がポーンチェインの根元にあたり、弱点になります。

ポーンアイランド

Pawn Island

ポーン構造において、ポーンが隣接して存在するファイルを一つの島(アイランド)として考えて、ポーンアイランドと呼びます。このポーンアイランドが多いほど弱点が多い構造になります。

ポーンアイランドが多いほど根元が多くなる

当然ですが、ポーンチェインはポーンアイランドにまたがって存在することができません。このため、ポーンアイランド一つにつき少なくとも一つ根元ができます。ポーンアイランドが多いほど弱点の根元の数が多くなるので、弱点が多い構造になるわけです。

上図の局面では白が3つのポーンアイランドを持ち、黒が2つのポーンアイランドを持っています。一般論としては黒のポーン構造の方がよいとされています。

まとめ

今回は複数のポーンが連なっている「構造」について説明しました。

ポーン構造の話は難しく、正直私自身がきちんと理解できているのかも自信がありません。ですが、ここに書いてあることは一般論として正しい事ばかりですので、この知識を基盤として理解を進めていっていただければと思います。

コメント